…à tout le moins des clins d’oeil, aussi bien dans la forme que dans le fond, dont on n’oserait pas rêver. C’est le cas de feue la doyenne des actrices françaises qui vient de s’éteindre à plus de cent ans. Celle qui fut la très populaire Eve des ‘Saintes Chéries’ sur une télévision qui ne comptait qu’une chaine en noir et blanc a pris en fait le personnage d’un de ses premiers rôles.

Elle s’appelait donc…Nicole Julia Emilienne (et aussi Micheline, ouf) Chassagne, patronyme typique du Sud-Ouest où il désigne le chêne soit ‘cassou’ en v.o gasconne; d’où les Casse, Ducasse, Cassou, Chassaing et Chassagne (avec un chuintement plus langue d’oïl) qui désignent des gens propriétaires ou en rapport avec une chêneraie qui concernait sans doute la localisation d’un lointain ancêtre.

A l’écran, elle sera pour toujours Presle, comme la prêle (ou prèle) des champs, plante ligneuse particulièrement envahissante jusque dans les officines des apothicaires qui prétendaient pendant des siècles pouvoir soigner des quantités de maladies avec. En l’occurrence, presle serait bien la forme archaïque de ce que le français a transformé, comme d’habitude, en prèle ou prêle en notant le ’s’ initial comme un accent, grave ou circonflexe.

Problème: il s’agit en fait d’un simple homonyme qui n’a pas grand chose à voir avec un nom de famille d’autant que la logique en tant que patronyme serait un peu tirée par les racines: le mot vient en effet du latin ’asparella’, un diminutif de l’adjectif ‘asper’ qui a donné en français…âpre! Tout ça à cause de la consistance particulièrement fibreuse et ‘dure’ de la tige, il faudrait un glissement de sens un peu inhabituel pour qualifier un défaut de caractère humain, ce qui ne semble pas être le cas.

Heureusement, l’autre évolution elle aussi homonyme du terme remonte à une écriture (attestée) de Presle, Preslier, Prélier, composés sur Prel, soit une variante médiévale (16ème siècle) de…pré, tout simplement. La souche du nom est très ‘douce France’ puisque les citations familiales les plus fréquentes se situent dans les départements de l’Allier, du Cher ou de la Creuse. Là encore, il peut s’agir d’une référence à la localisation de l’habitat de la personne (dans la vallée) ou à la possession et l’exploitation de prairies (à pâturages)…

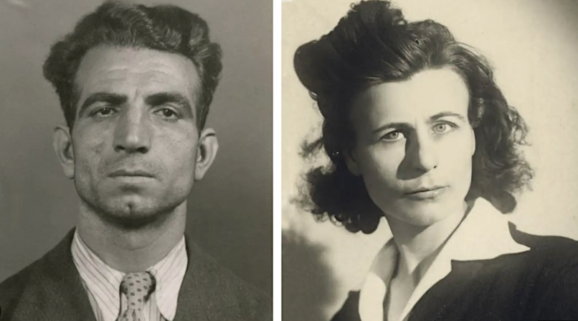

Seulement voilà, il n’y avait très probablement personne dans le pré généalogique de Micheline car, après avoir rendu plus ‘parisien’ son nom en Micheline Michel pour son tout-premier film, elle interprète le rôle de ‘Jacqueline Presle’ que lui donne en 1939 le réalisateur autrichien (puis allemand) G.W Pabst (1), l’un des maitres du cinéma psychologique aux côtés de Fritz Lang par exemple; ce personnage avait-il … « Le Diable au corps », au moins étymologiquement?

(1) Grand ‘découvreur’ de stars du muet (Greta Garbo, Louise Brooks).