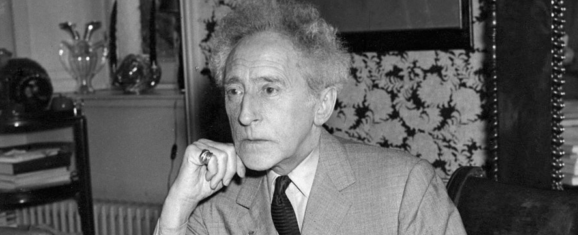

Cocteau (Jean)

…entre Edith Piaf et Patrice Chéreau, dont les commémorations et hommages occupent – soyons honnête: très modestement – la rubrique Culture des journaux, télévisés ou pas. Le 11 octobre 1963 disparaissait en effet ‘l’Immortel’ dramaturge, peintre, dessinateur et cinéaste d’origine parisienne (Maisons-Lafitte/Milly la Forêt, quel voyage!). Mais, malgré la magie de vos souvenirs plus ou moins effrayés des films réalisés par le bonhomme, il se peut que l’analyse de son patronyme se révèle nettement moins enviable et brillant que son épée d’académicien-français. Génial, Jeannot? Sans doute. Mais aussi très prétentieux, au moins étymologiquement…

L’explication vient tout simplement du fait que le patronyme Cocteau est une forme contractée de Coqueteau (dites le mot à haute voix, vous allez voir, on n’entend pas de différence, sauf que, neuf fois sur dix, on écrira le nom du célèbre Jean, puisque davantage connu). Or, dans tout l’Ouest de la France, un coqueteau, c’est évidemment le nom d’un…petit coq. La terminaison en ‘-eau’ est l’une des multiples façons de créer un diminutif dans notre langue. Exemples, pour rester dans le règne animal: un petit lion, c’est un lionceau; un petit éléphant, un éléphanteau; un petit serpent, un serpenteau; et, forme ultime de la simplification d’une racine dont il ne reste qu’une voyelle initiale: le petit de la v-ache, c’est le v-eau!

Or le coq, outre la charge non négligeable d’être l’emblème de la France depuis quelques siècles (les Gaulois), puis décennies (la guerre de 14), a également longtemps servi de coup de pied d’ouverture au Tournoi des Cinq (à l’époque) Nations de rugby, ce qui explique sans doute que les Français y aient parfois laissé des plumes…Et c’est tout pour les bonnes nouvelles, car, d’un point de vue linguistique puis symbolique, l’idée du coq a toujours été associée à la moquerie ou à l’ironie; et ce, pour des raisons strictement étymologiques.

Dans la même famille de mots, on trouve en effet le Cocquet ou Cocquel (avec un ‘c’ central), autres diminutifs du mot, qui évoquent toujours un homme vaniteux et coureur de jupons, exactement comme le roi de la basse-cour paradant devant ses poules. Idem pour la variante picarde Cocquerel, traduction quasi-idéale de l’expression «il se prend pour un petit coq», celui qui ne sait que battre des ailes devant les femelles (1). Signalons que ce Coquerel peut parfois qualifier un marchand de coqs (surtout de poules, en fait). Tout comme le charmant Coquempot, surnom d’un cuisinier, autrement dit littéralement, ‘celui qui met le coq en pot’, ce qui eût probablement beaucoup plu à un certain Henri IV.

Alors, notre Cocteau national n’était-il donc qu’un petit coq? Probablement pas, ce qui ne l’empêchait pas sans doute d’être au minimum ‘coquet’, adjectif formé sur la même racine et avec le même sens: c’est bien connu, les mâles ne se pomponnent que pour séduire les femelles, d’où le mot. Le seul rapport direct qu’on pourra trouver à l’auteur en question, c’est que, quand on écrit «L’aigle à deux têtes», c’est qu’on est déjà prédisposé aux volatiles!

NB: Voir aussi, avec de nouvelles surprises, les articles sur Coquatrix (Bruno ou Paulette) et Coquard (Eric), en tapant leur nom dans le champ de recherche en haut de page.

(1) et Dieu (entre autres) sait à quel point ce genre de comportement ne peut être imputé à Jean.

N'hésitez pas à soutenir ce site ! Il vous est possible de faire un don libre pour assurer un contenu régulier et sans publicité. Votre participation serait grandement appréciée !